Moscow, Moscow, Russian Federation

UDK 64.066.8 Безопасность. Надежность

The article is devoted to the psychological analysis of the problem of electrical injuries in Russia. It shows that the statistics of electrical injuries has remained stable for more than 50 years despite administrative efforts and radical social transformations of the recent period. The reason for such stability is the dominance of the psychological factor in electrical injuries, which highlights the main features: the prevalence of orientation errors, negligence of safety measures by the victims, devaluation of non-technical causes as a typical feature of the electrical personnel technical mentality. The analysis revealed that the primary factor in the errors was the dominance of the imaginable sphere in psychological regulation, coupled with the absence of specific mental images of electrical voltage. Orientation in a dangerous environment is incomplete and paradoxical; it requires stable self-control and active counteraction to provocative images of imaginary safety. The paper proposes a psychological solution to the problem: saturating the professional environment with images that compensate for the orientation deficit with visual illusions, which are extremely accurate symbols of deception, distortion and unmanifested danger and bring an important correction to the orientation basis of action. Using illusions is a key solution in self-control training for electrical personnel, in primary instruction, in the design of the production environment and in internal corporate advertising of an enterprise associated with hazardous technologies. The article provides specific examples of how these solutions can be implemented in power grid divisions of energy companies and briefly outlines the core concept of self-control training when working in electrical installations.

electrical injuries, orientation error, visual illusion, self-control, symbolic environment of the profession, self-control training

Введение.

Проблеме электротравматизма в России как минимум 50 лет. По доступной с 1964 г. информации относительный показатель частоты электротравм сохраняется на одном уровне. По данным Гордон Г.Ю., Вайнштейн Л.И. [1] относительный показатель электротравматизма в энергетике в 1986 г. был равен 0,6 и сохранялся на одном уровне в течение предыдущих 20 лет (1964-1985 гг.).

Данные Ерёминой Т.В. с коллегами показывают аналогичную картину и за следующий период 1991-2015 гг. [2]. Наконец, отраслевые данные Бухтоярова В.Ф. и Рыбалченко К.Ю. за 2002-2014 гг. подтверждают эту закономерность: относительный коэффициент электротравматизма существенно не меняется за весь период наблюдения [3]. Кривая электротравматизма за 50-летний период выглядит как условно ровная линия, параллельная временной оси Х.

Значение этого факта усиливается, если учесть, что за указанный период в России произошли фундаментальные трансформации. Изменился общественный строй, экономика, право, ценностные установки. Изменился человек. Без изменений осталась лишь картина электротравматизма, придавая выражению «островок стабильности» весьма иронический смысл.

Столь «почтенный» возраст проблемы сам по себе исключительный факт, и он требует научного внимания.

- Особенности электротравматизма

Анализ показал, что проблема целиком определяется психологическими закономерностями, что выделяет ее из ряда проблем человеческого фактора на производстве, которые в большинстве своем имеют комплексный характер и включают экономические, организационные, юридические и другие составляющие.

Отличительная особенность электротравматизма в том, что подавляющее большинство несчастных случаев происходит вследствие психологических ошибок. Мы выделяем 3 основных их типа:

- Ошибки ориентировки. Они являются основной причиной электротравм. Типичный случай электротравмы получил среди специалистов «название»: не туда залез, не туда пошел, не за то взялся.

- Мотивационные ошибки: предельно рискованное поведение пострадавших, нарушение правил безопасности, пренебрежение предупредительными знаками, что заставляет следователей, расследующих происшествие, первым делом предполагать намеренный суицид. В одном из недавних несчастных случаев электротравмы погибший молодой специалист проигнорировал 12 (!) предупредительных знаков – предостерегающих, запрещающих, информирующих.

- Технократическая ментальность, обесценивающая факторы нетехнической природы, проявляется в пренебрежении чужим негативным опытом, в необоснованной беспечности и в магическом мышлении: «Со мной ничего не случится. Под напряжение попадают разгильдяи и растяпы. Со мной такое невозможно».

Несмотря на выраженную психологическую составляющую электротравматизма борьба с ним велась исключительно административными и техническими методами: детализацией технических описаний и инструкций, увеличением контуров контроля, ужесточением наказаний, необоснованным расширением ответственности [4]. Например, при нарушении пострадавшим правил безопасности внеочередной экзамен на знание таких правил назначался директору и главному инженеру организации.

Традиции, инженерная ментальность, доминирующая в управленческой среде, долгое время блокировала осознание непреодолимого характера повторяющихся ошибок, объективности проблемы. Глубокое недоверие к психологии и психологическим методам тормозило решение проблемы электротравматизма. Устойчивая статистика электротравматизма говорит не о том, что проблему не решали, а о том, что ее решали неадекватными методами. Психологическая проблема может иметь только психологические решения.

- Психологический анализ электротравматизма

Важнейшим фактором, проявившимся в рискованном поведении пострадавших от электротравм, является доминирование 1 сигнальной системы (И.П.Павлов) – чувственных образов над информацией, выраженной в символической форме, или т.н. 2 сигнальной системой. Приведем курьезные примеры такого доминирования, на первый взгляд, никак не связанные с электротравматизмом. В Санкт-Петербурге имеется «мост глупости» [5]. Его высота недостаточна для свободного проезда небольших грузовиков типа «Газель», о чем предупреждает закрепленный на мосту плакат с надписью крупными буквами «Опасно. Низкий мост. Газель не проедет». Тем не менее, машины застревают под мостом регулярно. Недавно мост «отметил» 200 «юбилейное» происшествие (рис.1).

Рис. 1. «Мост глупости» в Санкт-Петербурге с предостерегающей надписью

Fig. 1. "Bridge of stupidity" in St. Petersburg with a warning sign

Рис. 2. «Мост глупости» в г. Саутбанк, Австралия. Надпись на мосту – «низкий габарит»

Fig. 2. "Bridge of Stupidity" in Southbank, Australia. The inscription on the bridge is "low overall"

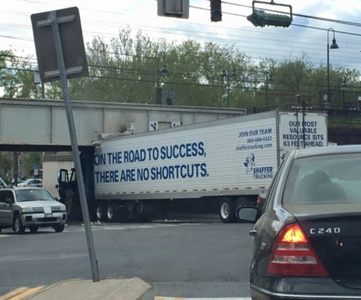

Свои «мосты глупости» имеются и в других странах (и не по одному): мост в г. Саутбанк, Австралия (рис. 2) – 124 аварии; мост в США, г. Мамаронек, штат Нью-Йорк [6] (рис.3) – больше 500 «попаданий»; мост в Кэмбриджшире, Британия – 120 столкновений (рис.4) [7]. Всего за 2021-2022 гг. в Британии было зарегистрировано 1833 (!) столкновения негабаритных автомобилей с мостами. Эксперт объяснил эту закономерность несовершенством законодательства и переходом водителей на использование спутниковой навигации [8]. Однако, такое объяснение мы считаем неполным и планируем уточнить его в дальнейшем психологическим анализе.

Рис. 3. Мост в г. Мамаронек, США

Fig. 3. Bridge in Mamaroneck, USA

Рис. 4. «Мост глупости» в Кэмбриджшире, Англия. Надпись «Осторожно. Очень низкий мост»

Fig. 4. "Bridge of Stupidity" in Cambridgeshire, England. The inscription "Caution. A very low bridge"

Интернациональность «мостов глупости» исключает культурную обусловленность феномена в духе Г.Хофстеде. Факт имеет фундаментальное общепсихологическое значение: если образная информация вступает в противоречие с символической, то она предпочитается при принятии решения.

Объяснение такого доминирования сенсорной информации над символической находим в сопоставлении эволюционного опыта использования человеком образа и знака в регулировании поведения – он несоразмерен. Соотношение дописьменной истории человечества (3,2 млн. лет) и письменной (6 тыс. лет) примерно 540:1. Все защитные механизмы человека сформировались задолго до появления письменного знака. И они опирались на перцептивною сферу психики. Жар предупреждал об опасности открытого огня, грохот пугал столкновением с массивными телами. Зрительные образы предостерегали от диких животных и т.п. Образы спасали человека 3,2 миллиона лет, и только последние 6 тысяч его спасал, образно говоря, плакат «Опасно! Низкий мост» (или «Не влезай! Убьет!»). Поэтому, когда знак говорит: «Стой! Опасно!», а образ убеждает: «Ничего страшного, проскочу», – то образ побеждает, и конфликт разрешается в пользу образа. Жертвами вышеупомянутых ДТП управлял ориентировочный инстинкт. Инстинкт находится вне контроля или с большим трудом поддается ему.

Обращаясь к электротравматизму, мы отмечаем, в первую очередь, общеизвестный факт: к эволюция не снабдила человека чувствительностью к электрическому полю. Образов, предупреждающих об угрозе высокого напряжения, не существует. При доминирующей роли чувственной сферы в регуляции поведения это обстоятельство играет критическую роль при создании ориентировочной основы действия. В отношении электромонтеров (и в целом, представителей инженерно-технических профессий) доминирование наглядно-образного мышления по отношению к символическо-числовому выражено еще больше. Оборудование и способы оперирования с ним отображаются в сложных образах, и именно мышление в образах эксплуатируют и развивают технические профессии. Так, обследования Г.Е.Журавлева [9] выявили, что некоторые оперативные работники на энергопредприятиях могут показывать выдающиеся результаты при ответах на наглядно-образный тест (уровень образного интеллекта около 125 при среднестатистическом — 100) и в то же время проявлять слабые способности при решении числовых задач (уровень интеллекта ниже 90). Эта профессиональная специфика была также отмечена в исследованиях Д.А. Ошанина и учтена им при создании систем отображения информации на щитах управления энергоблоками. Совершенствование мнемосхем с учетом этой особенности позволило существенно снизить количество оперативных ошибок. [10].

При работе в электроустановке картина существенно иная. Сенсорный поток не содержит жизненно значимой информации об опасности, он недостоверно отображает риски и угрозы для жизни. Он дезориентирует, демобилизует и создает иллюзию безопасности. Находясь в закрытом распредустройстве, дежурный электромонтер совершает привычные типовые операции, слышит мерное гудение работающих электроустановок, – предостерегающие и настораживающие образы отсутствуют полностью. Более того, однообразные, повторяющиеся действия в тихом помещении расслабляют и подавляют бдительность. Доминирующие образы ничего не сообщают об опасной угрозе. Защищают электромонтера в электроустановке символы (электрические схемы) и еще 124 страницы со «знаками» – «Правила охраны труда при работе в электроустановке» [11]. Несколько утрируя, можно утверждать, что стабильность кривой электротравматизма, с которой мы начали обсуждение проблемы, – результат войны «образов со словами»: образы побеждают. Это означает, что для безопасной работы в электроустановке необходимо постоянно подавлять провоцирующую силу образов и действовать вопреки ей и только с опорой на сознание и электрические схемы, представленные в нем. Это требует особых профессиональных качеств, в первую очередь, – умения длительное время концентрировать внимание.

Такая парадоксальная ориентировка – психологически сложный навык, он не возникает спонтанно и чувствителен к утомлению. Именно поэтому отвлечение внимания и, как следствие, ориентировочные ошибки и являются основной причиной электротравм. Затрагивая проблему подготовки электромонтеров, как очевидную необходимость следует признать формирование у них в процессе обучения специальности активных, устойчивых навыков ориентировки: навыка подавления спонтанных, основанных на восприятии, реакций, осознанного недоверия к своим органам чувств». Однако, обращение к Стандарту подготовки специалистов по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», утвержденному Приказом №44 Минобрнауки России от 23.02.2018 г., позволяет легко увидеть, что формирование навыков обеспечения безопасности как обязательного, профессионально важного и сложного умения этим стандартом не предполагается [12]. Сведения о психологических сложностях специальности, как вспоминают электромонтеры, сводятся к напоминаниям о том, что «электричество не пахнет». Активными, прочными рабочими навыками проверки и перепроверки всех оперативных решений, необходимыми для обеспечения своей безопасности, выпускники не обеспечиваются. Поэтому каждый новый молодой специалист представляет собой дополнительный фактор риска для работодателя. Последние аналитические обзоры подтверждают это: наибольшее количество несчастных случаев происходит с работниками до 25 лет, когда их стаж не превышает 12 месяцев [13]. В упоминавшемся выше несчастном случае пострадавшим был молодой специалист 23 лет, только что закончивший колледж с присвоением наивысшего 6 разряда по специальности.

- Психологические решения в профилактике электротравматизма

Очевидно, что при таких исходных условиях эффективное решение возможно только с опорой на существенные факторы проблемной ситуации, а именно – на сенсорное доминирование в регуляции поведения. Психологическая задача определилась как необходимость найти (создать) и использовать в обучении электромонтера (и в производственной среде в целом) такие образы, которые бы отображали бы главное качество электрических процессов – обманывать человека, недостоверно отображать свойства среды. Такие образы должны компенсировать сенсорную неполноту ориентировки в опасности электрического напряжения и помогать избегать ориентировочных ошибок.

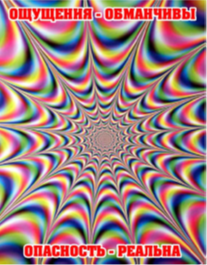

Такие образы были найдены: зрительные иллюзии оказались самыми подходящими объектами для этой цели. Они – носители идеи обмана и искажения в чистом виде. «Иллюзорно» и «недостоверно» – практически синонимы. Использование иллюзий стало ключевым решением в разработке психологических рекомендаций по подготовке и поддержке персонала: тренингов самоконтроля, первичных инструктажей, методов оформления производственной среды и внутренней корпоративной рекламы.

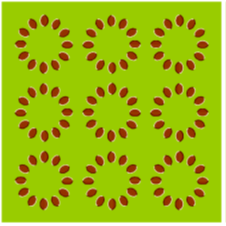

Разнообразие иллюзий велико. Есть иллюзии движения, иллюзии формы, размеров, звука. Мы выбрали зрительные иллюзии – изображения, создающие эффект движения, как наиболее отвечающие поставленной задаче и наиболее впечатляющие.

Изображенные на рисунках 5 и 6, а также некоторые другие иллюзии мы использовали для создания предостерегающих плакатов, настенных календарей, обоев для оформления производственной среды – кабинетов для проведения инструктажей безопасности, дежурных постов и др. (рис.5,6).

Плакат с пульсацией, изображенный на рисунке 5, расположен при входе в распредустройство. В отличие от обычных предупреждающих плакатов он не вызывает привыкания и никогда не оказывается в слепом пятне восприятия. Плакат – это своего рода окрик: «Стой! Вспомни, куда ты идешь! Здесь высокое напряжение!».

Рис.5. Предостерегающий плакат 1

Fig.5. Warning poster 1

Рис. 6. Предостерегающий плакат 2

Fig.6. Warning poster 2

Иллюзия, изображенная на рисунке 6, также использовалась в предупреждающем плакате. Иллюзия возникает при одновременном выполнении двух условий: фиксации взгляда на центре окружности и одновременном к ней приближении (это можно проверить, приближая и отодвигая изображение от себя, одновременно удерживая в фокусе внимания центральную точку). Круги в этот момент начинают вращаться в противоположном направлении. Эти условия были учтены при выборе расположения плаката – в кабинете охраны труда, в котором проводились инструктажи безопасности для новичков, прямо напротив входа в него. Открывая дверь, поступающий на работу сразу видит перед собой плакат, с размещенным в центре алгоритмом электробезопасности «ОТКЛЮЧИ-ПРОВЕРЬ-ЗАЗЕМЛИ», выполненным ярко-красным цветом. Его взгляд фиксируется на нем в соответствии с вышеописанными законами восприятия, и этим обеспечивается первое условие иллюзии. Далее, входя в кабинет, он приближается к плакату, выполняя тем самым и второе условие иллюзии. Круги на плакате начинают двигаться. Не было случая, чтобы эффект от такого воздействия не произвел впечатления и не вызвал вопросы: «Что это такое?» Этот момент является исключительно удобным для того, чтобы убедительно объяснить специфику труда электрика – работы в условиях неполной и искаженной информации об угрозе жизни. И сразу же обозначить проблему безопасности как важнейшую и первостепенную профессиональную проблему. Инструктаж из рутинной и скучной процедуры мгновенно превращается в экспресс-вариант мотивационного тренинга. Для поддержания бдительности в условиях скрытой перманентной опасности был использован прием оформления дежурных помещений т.н. «бдительными» обоями с использованием паттерна одной из зрительных иллюзий (рисунок 7).

Рис.7. Иллюзия «зерна кофе»

Fig.7. The "coffee bean" illusion

При перемещении взгляда по рисунку боковым зрением можно наблюдать движение окружностей. Обои создают эффект колышущейся поверхности, которая, вызывая когнитивный диссонанс, активизирует ориентировочный рефлекс и препятствует засыпанию. Это особенно важно при дежурстве в ночную смену.

Насыщение производственной среды образами скрытой опасности, к тому же не вызывающими привыкания в отличие от символической информации, действует как постоянный фактор активизации внимания, создает потребность доопределиться, уточнить, проверить и перепроверить. Именно эти качества значимы для обеспечения безопасности при работе в электроустановке и являются профессионально важными для электромонтера.

- Тренинг самоконтроля и предупреждения ошибок

Для преодоления негативных поведенческих установок, приводящих к ошибкам и несчастным случаям, был разработан и применялся на регулярной основе на ряде энергопредприятий (ОАО Мосэнерго и др.) тренинг навыков безопасности и самоконтроля оперативного персонала. Его цель – осознание участниками психологической природы главных рисков электротравматизма и создание устойчивой мотивации по их преодолению.

Психологическая задача тренинга – поколебать эволюционно обусловленное доверие к своим органам чувств и осознать необходимость контролировать не только свои действия, но и свои восприятия и решения.

Обучение взрослых существенно отличается от обучения детей. Взрослые критичны и готовы принять и признать только то, что они познают на своем опыте. Вот этот опыт самопознания и организуется на тренингах.

Участникам предлагаются для выполнения упражнения на память, внимание, оценку размеров, расстояний – это те операции, которые приходится выполнять в реальной профессиональной деятельности. Упражнения, с виду простые, практически невозможно выполнить безошибочно, что вызывает массу удивления и даже веселого оживления. Одновременно участникам предлагаются для анализа реальные несчастные случаи, причиной которых стали именно те ошибки, которые они только что допустили, выполняя упражнения. Тренер персонифицирует результат, комментируя: «Вот вам весело, а Иванов допустил точно такую же ошибку – и веселиться некому». Таким сопоставлением разрушается дистанция между своими ошибками – якобы «случайными», и чужими – «закономерными». Участники тренинга осознают ненадежность своих органов чувств и свою уязвимость перед незримой угрозой, отбрасывают магическое убеждение «со мной ничего не случится».

Для убедительной демонстрации власти образа в построении поведения участникам предлагается упражнение с использованием эффекта Струпа.

Эффект Струпа (Stroop effect) — это смысловой диссонанс, возникающий при чтении слов, обозначающих цвет, которые написаны цветом, не совпадающим с его значением (рис.8).

Рис.8. Эффект Струпа

Fig.8. The Stroop effect

Для тренинга тест был несколько изменен. Упражнение состояло из двух этапов. В первом испытании предлагалось посчитать количество слов, напечатанным одинаковым цветом. Во втором – количество слов, одинаковых по значению. В обоих случаях фиксировалось время выполнения задания. В обычном случае первое задание выполняется быстро и безошибочно, самые быстрые результаты – от 10 секунд. Второе задание обычно выполняется с ошибками и гораздо медленнее – как минимум в 3 раза. Эти результаты тренер поясняет участникам так: воздействие образа (цвет) на человека непосредственное, обработка информации эффективная, реакция точная и быстрая. Во втором случае переработка значения слова (смысловой знаковой информации) осуществляется гораздо медленнее и с большим затруднением, отклик на слово отсроченный и неточный. Образы овладевают человеком стремительно в отличие от знаков. Образы ложные – в том числе. При работе в электроустановке это создает устойчивый риск ориентировочной ошибки и неверного действия. Полученный при выполнении упражнения результат можно подтвердить примерами ДТП под «мостами глупости» и персонифицировать вывод, прокомментировав: «Окажись вы под вышеупомянутым мостом, то воздействие образа для вас было бы доминирующим и непосредственным, и вероятность того, что вы бы повторили бы рискованный опыт авторов ДТП не равна нулю. При работе в электроустановке вы подвержены таким же рискам ошибиться, идя на поводу обманчивой безопасности». Демонстрация рисунков 1-4 эмоционально подкрепляет вывод.

Общий результат и убеждение, к которому должен прийти участник тренинга, следующий: «Ваша психика – ваш главный и коварный враг, попадая в электроустановку вы боретесь не с напряжением, а со своей природой». Это стимулирует самоконтроль и повышает осознанность при обеспечении своей безопасности при работе в электроустановке.

Заключение

Трудность решения проблемы электротравматизма в России объясняется длительными попытками решать ее неадекватными методами – инженерными и административными. Психологический характер проблемы как проблемы ориентировки в среде со скрытыми опасными свойствами, как проблемы неполного осознания сущности рисков и угроз долгое время оставался вне понимания. Психологический анализ позволил выявить механизмы, объясняющие особенности поведения пострадавших от электротравм (ошибки ориентировки, пренебрежение чужим опытом, игнорирование предупреждающих знаков), и предложить адекватные решения. Использование в производственной среде и при обучении электротехнического персонала образов (зрительных иллюзий), напоминающих о постоянных рисках неверно оценить опасность и попасть под напряжение, способно помочь в осознании ими психологических рисков и формировании у них устойчивой мотивации к самоконтролю и проверке своих решений.

Предложенный метод может быть использован и в других опасных производствах для профилактики производственного травматизма.

1. Gordon G.Yu., Weinstein L.I. Electrical Injuries and Their Prevention. Moscow: Energoatomizdat; 1986. 256 p.

2. Eremina T.V., Kalinin A.F., Garmaev A.L. The Analysis of Injuries at Electrical Energy Facilities. Bulletin of VSGUTU. 2016;60(3):28-32.

3. Bukhtoyarov V.F., Rybalchenko K.Yu. The Analysis Results of Operating Electrical Injuries in Railway Transport Enterprises. Electrical Safety. 2015;4:64-69.

4. Zhukov Yu.I. Injuries in the Power Industry: Trends and Directions of Prevention. Energetik. 1997;11:7-9.

5. Tankushin N. “The Bridge of Stupidity” in St. Petersburg, a Gazelle Will not Pass! [Internet] [cited 2023 Aug 20]. Available from: https://life-with-cars.ru/bez-rubriki/most-gluposti-v-sankt-peterburge-ili-gazel-tochno-ne-projdet/.

6. Elkin D. This Truck Crash Created Maybe The Most Ironic Photo You Will Ever See [Internet]. 2015 [cited 2024 May 09]. Available from: https://www.dailyedge.ie/truck-crash-2105574-May2015

7. Lumby T. Britain’s Most Bashed Bridge is Driven Into for 120th Time Despite Huge New Sign [Internet]. 2019 [cited 2024 Dec 12]. Available from: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britains-most-bashed-bridge-driven-14092028

8. Puddicombe D. Expert Explains Why So Many Lorries Hit Railway Bridges. [Internet] [cited 2024 Dec 12]. Available from: https://www.motoringresearch.com/car-news/expert-explains-lorries-hit-railway-bridges/.

9. Zhuravlev G.E., Kudryavy V.V., Lomakin B.V., et al. Macroergonomic Problems of Power Plants: a Humanitarian Projection. In: Applied Ergonomics: Ergonomics in Power Engineering; (3-4). Moscow: Association of Applied Ergonomics; 1993. p. 19-34.

10. Oshanin D.A. Object Action and Operational Image. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute. Voronezh: Publishing House of NPO MODEK; 1999. 508 p.

11. Labor Protection Rules for the Operation of Electrical Installations: With All Amendments for 2024. Moscow: Eksmo; 2024. 124 p.

12. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of January 23, 2018 No. 44 “About Approval of the Federal State Educational Standard of Secondary Vocational Education on Specialty 08.02.09 Installation, Adjustment and Operation of Electrical Equipment of Industrial and Civil Buildings” [Internet]. 2018 [cited 2024 Dec 25]. Available from: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71775986/.

13. Analysis of Fatal Injuries at Energy Facilities Supervised by Rostekhnadzor for the Period 2011-2020 and the Formation of Recommendations to Reduce the Level of Injuries: Report on Research Work. Moscow: NRU “MPEI”; 2021.